Alfred’s Journey

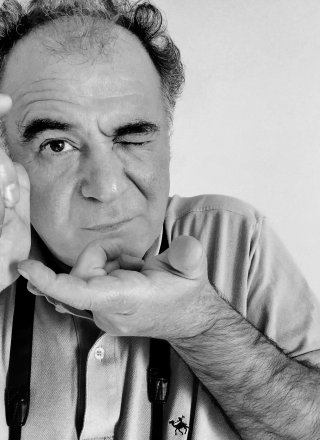

Alfred Yaghobzadeh

Visionnez la rencontre avec Alfred Yaghobzadeh, modérée par Caroline Laurent-Simon https://cloud.imagesevidence.com/index.php/s/8DBewswMC3Ndqxf

Lauréat 2023 de la Bourse SAIF / Benoît Schaeffer pour l’édition photographique

Selon Alfred Yaghobzadeh, la vie est un jardin où les orages de printemps réveillent les plantes endormies, mais où les inondations font chavirer le paysage. Il y a des fleurs et des fruits de toutes les couleurs, tous les goûts, toutes les beautés et tous les bienfaits, mais aussi des épines vénéneuses qui piquent les mains du jardinier et la foudre qui brise le dos des arbres anciens et robustes. On retrouve sa vision dans la manière dont il aborde sa vie de photographe et de photojournaliste. Sa carrière, longue de quarante années, a débuté accidentellement lorsque son pays natal, l’Iran, a été plongé dans ce que l’on a appelé la révolution islamique.

À la fin des années 1970, le jeune Arménien-Assyrien qui grandissait dans un pays à majorité musulmane a rejoint ses amis pour se dresser contre la monarchie. Il n’a pas tardé à comprendre qu’il ne partageait pas l’idéologie des manifestants fascinés par l’ayatollah Khomeini, qui prônait des lois islamiques austères. Pourtant, il ne pouvait pas tourner le dos aux changements qui approchaient à grands pas. Il s’est emparé d’un appareil photo et a commencé à documenter le destin de son pays.

Lorsque l’Irak a envahi l’Iran en 1980, il travaillait pour Associated Press. Il ne pouvait s’imaginer prendre les armes mais il a contribué avec ses photos. Alors que la machine de propagande du gouvernement iranien utilisait l’argument de la guerre sainte pour recruter des hommes, parfois dès l’âge de treize ans, son objectif s’est focalisé sur le coût humain des combats. Sa photo la plus emblématique est celle de l’enfant soldat Hassan « Jangju », dont le visage couvert de boue et la petite taille derrière un fusil lourd et trop grand reflètent l’effroi et l’incongruité partagés par de nombreux soldats comme lui. La façon dont il a vécu la guerre deviendra la façon dont il documentera les autres guerres : non seulement les bombes, les chars et la destruction, mais aussi la vie qui continue malgré la violence.

Pour un œil averti, ces premières photos ne sont peut-être pas parfaites en termes de composition ou d’éclairage, mais elles témoignent de l’authenticité brute du jeune photographe, qui fait mentir son statut de novice. À titre d’exemple, l’image de l’ayatollah Ruhollah Khomeini saluant ses fidèles en 1979 montre le potentiel d’Alfred Yaghobzadeh, sa capacité à devenir une force formidable pour immortaliser les personnes et les événements les plus influents de l’histoire. Ce n’est pas la figure autoritaire de l’ayatollah qui retient l’attention, mais son ombre sur le mur. Cette image inquiétante prédit l’avenir d’une nation sur le point de devenir l’ombre d’elle-même.

Preview

Même si la révolution a fait de lui un photographe, une carrière plus vaste l’attendait. Tout a commencé lorsqu’il a quitté l’Iran en 1983. Pendant les quinze années qui ont suivi, il a photographié la guerre civile libanaise, le retour d’exil et le mariage de Benazir Bhutto, le conflit israélo-palestinien et la première Intifada, la visite du pape Jean-Paul II à Cuba, la révolution de Velours en Tchécoslovaquie, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, la bataille de Grozny en Tchétchénie, où il a été blessé par un obus de char russe, la famine en Somalie et la Coupe du monde de football en 1998. Et ce n’est pas tout : défilés de mode, grands concerts tels que ceux de Madonna, David Bowie et Michael Jackson au Parc des Princes à Paris. Il marque ensuite le tournant du siècle avec la publication de Christianity Around the World, qui présente les rituels et les multiples visages des chrétiens dans des pays comme l’Espagne, la Pologne, Israël, les Philippines et l’Éthiopie.

Les deux premières décennies du XXIe siècle n’ont pas fait exception. Alfred Yaghobzadeh, au gré des conflits et des révolutions, a continué de voyager avec son appareil photo, parfois en mission, parfois à ses frais, observant des catastrophes causées par l’homme, comme la disparition de Zeugma, la cité antique inondée par le barrage de Birecik en Turquie, ou encore des festivals et des mariages royaux. Cependant, le voyage le plus marquant de cette période est probablement son retour en Iran après vingt-trois ans. Les images de l’Iran montrent une fois de plus les visages que le gouvernement de la République islamique tente de cacher au monde. Ses séries The Two Faces of Women in Today’s Iran et The Kingdom of Mullahs in Islamic Iran dépeignent une jeune nation sexuellement libérée, socialement rebelle et politiquement consciente. Par exemple, la photo de trois jeunes femmes levant leurs doigts peints en vert pour former le V de la victoire montre l’enthousiasme et l’espoir que la plupart des Iraniens avaient en amont de l’élection présidentielle démocratique de juin 2009. Sans surprise, il a également documenté l’autre aspect de ce qui est devenu le mouvement vert en Iran : les manifestations pacifiques, la répression, la violence, les arrestations et les morts lors de cette période.

Ces cinq dernières années, Alfred Yaghobzadeh a bouclé la boucle de sa carrière : le trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin en 2018, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021, l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, et les guérillas féminines kurdes à la frontière entre l’Iran et l’Irak en 2023. Pour comprendre son succès, il faut regarder toutes ses photos côte à côte. En temps de guerre, il documente la violence et la folie sans limites, mais n’oblige pas le public à choisir entre la beauté et l’horreur. En temps de paix, il fait ressortir le glamour de la mode. Lorsqu’il photographie des vies ordinaires, il saisit les petits plaisirs et l’instant présent.

Il est impossible de faire tenir la carrière d’Alfred Yaghobzadeh sur deux pages. Les photos de cette exposition sont la preuve de sa polyvalence en tant qu’artiste. Mais une question demeure : comment a-t-il pu reprendre son travail encore et encore après avoir vu le pire de l’humanité ? La réponse réside dans son approche de la vie : un jardin où l’on ne peut pas choisir ce que l’on veut voir. Il y aura toujours autant de jours nuageux que de jours ensoleillés.

Parisa Saranj, Autrice et traductrice