Afghanistan

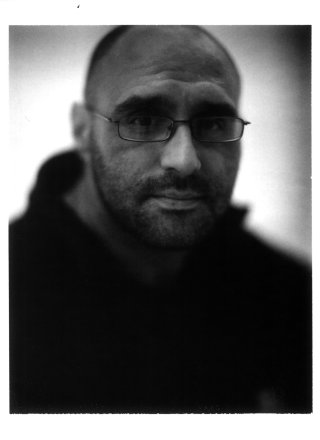

Joao Silva

The New York Times

L’histoire enseigne à qui veut l’entendre qu’une guerre menée par une force étrangère en Afghanistan est perdue d’avance. Il n’est donc pas surprenant que l’expression galvaudée « le cimetière des empires » soit souvent utilisée pour décrire ce pays. Rudyard Kipling a écrit, en référence au désastre de la seconde guerre anglo-afghane, les vers suivants : Quand tu es blessé et abandonné dans les plaines d’Afghanistan, Et que les femmes sortent couper ce qui reste, Roule vers ton fusil et fais-toi éclater la cervelle, Et va retrouver ton dieu comme un soldat.

La première fois que je me suis rendu en Afghanistan, c’était à l’automne 1994, lorsque la guerre civile faisait rage entre les différents groupes de moudjahidine après le retrait des troupes soviétiques cinq ans plus tôt. Le monde dans lequel j’ai débarqué pendant ma mission a tout de suite captivé mon imagination. C’est toujours le cas aujourd’hui. À l’époque, la capitale, Kaboul, était divisée en plusieurs fiefs contrôlés par des seigneurs de la guerre ; les moudjahidine à leur solde, armés jusqu’aux dents, transformaient la ville en un champ de ruines. Des milliers de civils fuyaient grossir les rangs des camps de réfugiés au Pakistan voisin ; ceux qui ne pouvaient fuir ou qui choisissaient de rester devaient endurer les bombardements quotidiens, les violations de leurs droits et la faim. En photographiant les horreurs de cette guerre, je pensais, naïf comme j’étais, que je comprenais ce que voulait dire Kipling. Ce n’était pas le cas. Une fois ma mission terminée, j’ai quitté l’Afghanistan pour partir photographier d’autres guerres, d’autres vies, ailleurs, en Afrique. Je ne suis revenu qu’en 1999 ; j’étais alors en mission pour le New York Times.

Preview

Pendant les cinq années qui s’étaient écoulées entre mes deux voyages, beaucoup de choses avaient changé en Afghanistan, sauf la guerre, qui demeurait une constante dans ce pays. Le gouvernement oppressif des talibans contrôlait une grande partie du pays : une main de fer dans un gant de rhétorique islamiste. Au nord du pays, Ahmed Shah Massoud, chef militaire et charismatique, surnommé à l’époque le « Lion du Panshir » en référence à son rôle dans l’expulsion des forces soviétiques hors d’Afghanistan, défendait son territoire dans la vallée du Panshir. C’était fascinant, un réel bonheur, de photographier Massoud, tant l’homme faisait abstraction de l’appareil, le rendant invisible mais ne s’opposant jamais à sa présence. J’ai photographié ses réunions de stratégie et les temps de prière. J’ai réussi à prendre des images de Massoud donnant des ordres à ses hommes en suivant la bataille d’artillerie en question derrière une grosse paire de jumelles. Les forces de Massoud avançaient doucement vers Kaboul, échangeant coups de feu et tirs de roquette avec leurs ennemis mortels. Lorsque les forces des moudjahidine ont resserré leur étau autour de la capitale, les petits villages se sont retrouvés en première ligne et leurs habitants ont dû, une fois encore, quitter leurs maisons de peur d’être tués. La plaine fertile de Shomali, encadrée par les montagnes majestueuses et enneigées au loin, est devenue un no man’s land. Toute force essayant de traverser le plateau découvert s’exposait aux tirs ennemis. Cette guerre méconnue a fait la une des journaux du monde entier après l’attentat terroriste visant le World Trade Center à New York, le 11 septembre 2001. Il était évident que l’Afghanistan serait à nouveau envahi par une force étrangère et que les médias du monde entier allaient se ruer aux frontières du pays. À la fin de l’année 2001, des centaines de journalistes se sont rendus à l’est de l’Afghanistan, où des colonnes de fumée s’élevaient après le bombardement, par des centaines d’avions militaires américains, des positions talibanes au sommet de la montagne surplombant Tora Bora. Quelque part dans ces grottes se terrait Oussama Ben Laden. L’accès à la montagne était contrôlé par les moudjahidine, désormais alliés des États-Unis, qui réussissaient à garder la horde de journalistes à l’écart. Nous étions néanmoins quelques-uns autorisés à s’aventurer dans des endroits bien précis de la montagne afin de photographier des arbres meurtris par la guerre, des cadavres et des grottes vides. Il n’y avait pas beaucoup plus à photographier, et certainement pas Ben Laden, la photo en or que nous cherchions tous à faire. La guerre en Irak m’a éloigné de l’Afghanistan, et ce jusqu’en 2006, lorsque les Talibans ont à nouveau revendiqué leur présence et que les activités cinétiques de la guerre semblaient se multiplier dans les deux pays. J’ai fait l’aller-retour entre l’Irak et l’Afghanistan jusqu’en 2010, puis j’ai décidé de me consacrer exclusivement à ce dernier, la situation en Irak s’étant calmée. Mon retour s’est interrompu temporairement le 23 octobre 2010 au matin. La journée avait commencé normalement ; j’ai fumé une ou deux cigarettes pendant le briefing de la section 41 D avec laquelle je partais en patrouille dans le district d’Arghandab dans la province de Kandahar, puis nous nous sommes mis en route. J’ai fait ce que je faisais toujours lorsque je suivais une patrouille : garder un œil sur le dos des casques des soldats tout en prenant des photos, et tâcher de ne pas sortir du rang afin de ne pas sauter sur une mine antipersonnel. Ou encore marcher jusqu’à ce qu’on se fasse tirer dessus, car c’est à ce moment-là qu’on obtient les meilleures photos. Les images de bataille que je prenais ce matin-là étaient tout sauf spectaculaires. Des photos de soldats marchant en cadence. Des photos ordinaires, qui ne font plus réagir personne. Elles n’étaient pas bonnes et je le savais. C’est peut-être pour cela que j’ai continué de photographier lorsque mon pied a touché une mine antipersonnel – car je savais bien que les photos que j’avais ne valaient rien. Toutefois, j’ai appris qu’avec le temps certaines choses avaient changé en Afghanistan. Contrairement aux soldats de Kipling, je n’ai pas été laissé à la merci des couteaux des femmes afghanes. Un médecin militaire a pansé mes blessures avant qu’un « dust-off » (hélicoptère d’évacuation d’urgence) n’atterrisse et m’emmène me faire soigner en toute sécurité. Je suis en vie.

João Silva

Centre médical militaire Walter Reed