Connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement pour continuer la visite

Accéder à tout le contenu exclusif de cette édition

40 ans de photographie sociale

Jean-Louis Courtinat

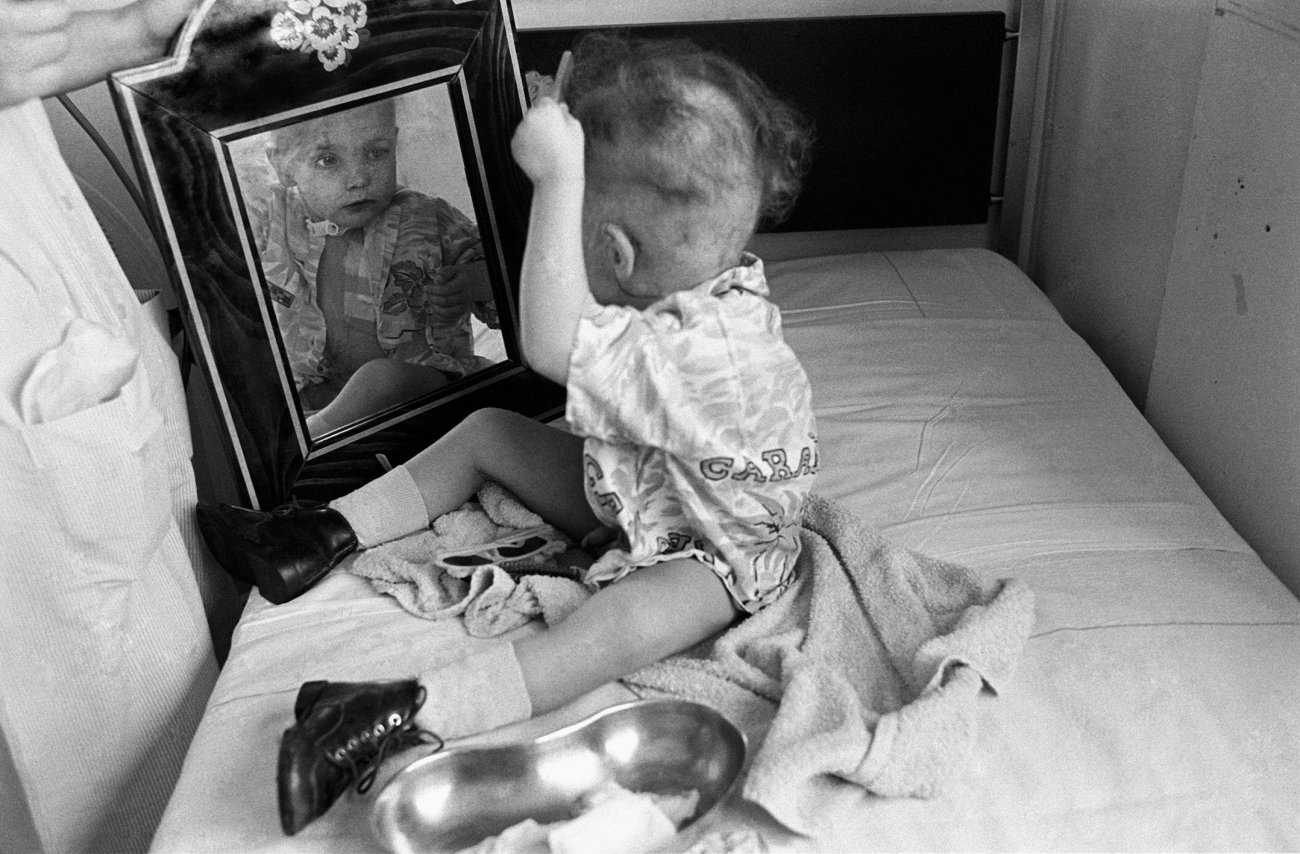

Photographier des sujets délicats et le faire avec délicatesse : c’est ainsi que nous pourrions caractériser ce qui anime Jean-Louis Courtinat depuis près de quarante ans. Pourtant dans cette phrase, le nom « délicatesse » – qui désigne la manière raffinée mais sans afféteries, empathique sans apitoiement, proche sans voyeurisme, qu’il a de poser son regard sur des personnes que la maladie, la misère et la rue ont fragilisées – triomphe de l’adjectif « délicat » qualifiant le thème de ses reportages. En effet, dans son objectif, ces hommes, ces femmes, ces enfants n’ont plus rien de frêle ou de faible, ils sont rendus à leur dignité d’êtres humains. L’image leur donne corps, substance, elle témoigne de leur existence, de leur combat.

Près de trente ans séparent « Les damnés de Nanterre » de son enquête « Des êtres sans importance », dont une partie a été produite dans le cadre de la grande commande Radioscopie de la France. Dans ces deux ensembles conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, on décèle la même qualité de relation que le photographe a su nouer avec chacun des protagonistes de ses images ; le temps qu’il leur accorde pour arriver à prendre fait et cause pour eux est ce qui conditionne la qualité de leur présence.

Preview